本文首发“腾讯天美工作室群”知乎号

大家好,我是Alice,一名喜欢捣腾数字的游戏数值策划 12345—— o(*——▽——*)ブ。工作中我会经常拆解游戏数值,通过数值理解市面上优秀游戏的设计思路。

游戏数值 - 拆解方法篇

今天想在这里跟大家分享一下我研究游戏数值的流程。如果各位有什么好方法,也请在评论区留言,期待看到你的想法。

我平时拆解数值的流程主要分为六个阶段:

- 准备阶段

- 数据收集

- 分析数据规律

- 提出猜想

- 根据数据验证猜想

- 拆解的应用

不过在介绍具体流程之前,我想和你们先聊一下,数值拆解的目的。我认为数值拆解的目的大概可以分为三类:

1、分析

这部分人往往是游戏从业者,他们通过数值拆解,学习市面上优秀游戏的设计思路。

2、学习

对于一些准备进入游戏策划行业的或者刚进去行业的新人来说,有些人可能把数值拆解看作游戏行业入门的敲门砖,数值拆解的确是一个快速熟悉游戏的过程。通过对其他游戏的拆解,我们可以了解到游戏设计都有哪些工作。

当然非新手也会带着学习的目的进行拆解,这时候学习的主要目的可能就是了解一些并不是很擅长游戏品类的设计思路,或者是对自己已有的知识进行迭代。

3、兴趣

俗话说“兴趣是最好的老师“,在游戏行业内也是如此。好多玩家抱着对游戏的热爱,会主动地去收集整理游戏的设计思路或者升级数值。比如《魔兽世界》”圆桌理论“,就来自于玩家自发的猜测和论证。

希望以下分享的工具和技巧,可以帮助大家快速完成数值拆解目标。

一)准备阶段

准备阶段主要有三件事情要做:确定拆解目标、玩游戏、常用基础知识储备。

1. 确定拆解目标

首先我们需要确定游戏的拆解目标。所谓知己知彼百战不殆,要拆解游戏就需要了解要拆解的究竟是一款什么样的游戏。

在拆解之前先自问一下自己,以下这些信息你都知道么?

- 这款游戏类型是什么?MOBA?MMORPG?SLG?RTS?

- 这款游戏在什么平台上玩?手机?PC?Console?

- 这款游戏的核心玩法是什么?Roguelike?PVE?PVP?三消?

对游戏有一个基本的了解后,我们需要确定拆解目标。

针对不同游戏类型,设计的侧重点是不一样的,所以拆解目标也会有所不同。大部分游戏拆解的目的都是希望拆解到游戏的核心内容,所以这里列举两个常见的游戏类型,以及对应的拆解目标。

以MOBA为例

MOBA以PVP为核心玩法,主要特点就是公平竞技下,职业之间的平衡关系。所以,拆解的重点可以放在与英雄平衡相关的内容上。可以拆解以下几个内容:

- 英雄之间的差异:是什么构成了不同的英雄(属性和技能的差异、伤害类型、攻击方式、移动速度)?

- 伤害计算公式:各属性在计算中的作用,培养这个属性的性价比。

- 属性在各模块之间的关系:角色属性、符文、装备的数值占比关系是什么样子的?究竟每一部分对英雄的影响有多大?

- 单局战斗节奏:局内战斗主要是通过经济积累提升数值,主要比拼的是经济获取的速度。那么经济的来源是什么?经济获取的属性在游戏的不同阶段有什么影响(假如1金币购买1点属性,到高级装备的时候是不是也是一样的)?

以RPG为例

这类游戏的主要特点是通过不断的数值养成,实现实力增强,因此拆解的重点可以放在与数值养成相关的核心内容。可以拆解以下几个内容:

- 伤害计算公式:涉及到属性相关的内容必不可少要拆到这部分。

- 属性在各模块之间的关系:属性都会通过哪些养成模块获取?并且在每一个模块的占比是什么样子的?

- 成长节奏:每升一级需要多长的时间?完成这条养成线需要多久?不同的用户达到满级所需要的时间分别是多久?

为什么需要确定拆解目标呢,我觉得主要是有几点好处:

首先,确定工作量。就是拆解这部分内容究竟需要多久的时间。

其次,确定要关注的重点。根据目标,分析目标究竟包含哪部分内容。

最后,确定要对比的游戏。同类型的游戏这部分都是如何设计的?这样有什么优缺点?

以《英雄联盟》为例

假如拆解目标是伤害计算公式,拆解流程如下:

首先,评估工作量。这款游戏,伤害的属性种类简单,主要复杂度并不在战斗公式的复杂程度。拆解难点在于英雄之间的平衡以及装备附加的被动技能效果。

其次,确定拆解目标下关注的重点,我们应该主要聚焦于伤害计算公式。例如属性在伤害计算公式里面的什么位置?该属性是否存在计算上限?是否会有动态计算?

最后,选择需要对比的游戏。为了更好地理解这款游戏的公式,还需要了解同类型游戏都有什么区别以及都有什么样的特点。

2. 玩游戏

说到玩游戏,拆解游戏肯定是需要玩游戏的,但究竟需要玩到什么程度?

答案是没有一个明确的时间标准。最起码大家要熟悉待拆解游戏的基础功能,例如这款游戏是什么类型的?在什么平台上?要如何操作?核心玩法是什么?

从程度上来衡量,我觉得至少要达到可以明确判断待收集数据是否合理的程度。

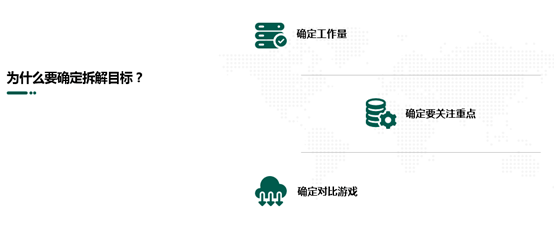

3. 常用基础知识储备

常用知识的储备主要用于辅助判断数据的准确度,正确的数据更有利于找规律,从而推导出设计思路。

这里罗列几个常用知识,并不做更多解释,感兴趣的同学可以自行了解。

- Excel常用函数、图表

Excel是常规处理数据的工具,一些基础功能可以帮助我们快速处理数据。

常用的函数包括Ceiling、Countif、Vlookup,常用的图表包括折线图,辅助趋势公式可以用来分析养成模块下的成长曲线。

- 游戏中常用的战斗公式

熟悉减法、乘法公式的优缺点,可以对游戏初始有一个大概的判断,这样就可以快速定位到要拆解的核心。

- 游戏中常用的升级公式

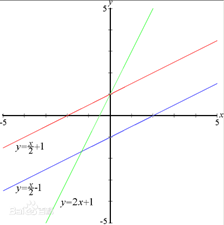

指数函数和线性函数都是比较常用的升级方式,在分析数据的时候,可以辅助图表来快速猜测游戏数值更偏向于哪一种。

线性函数,像是y=ax+b。a,b均为常数,根据a的不同控制增速,x与当前等级相关。

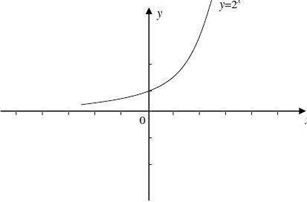

指数函数,例如y=a^x,a为常数,且大部分情况都是a>1的情况,x与当前等级相关。

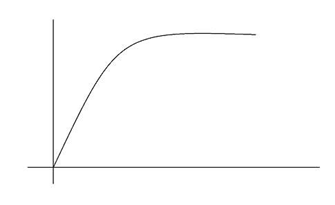

这里特殊说明一下,好多时候,我们看到的曲线,看起来像是指数关系,往往可能是分段的。这个主要是因为照顾玩家体验,在后面介绍的养成节奏部分会有具体说明。

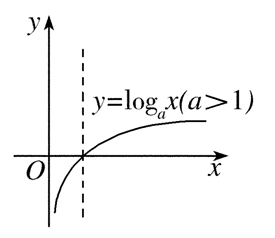

另外一种常见到的曲线形式,大概是下图这个样子的。

上面的曲线形式看起来和对数函数的曲线很像,但前者往往用的公式是y=X/(aX+b)。用到这个公式主要是在属性之间关系转换的时候,成长系统里面不常用。乘法公式里面,防御值和伤害减免的转换用的就是这个公式,主要表达的是:随着防御值的增加,可提升的伤害减免越小。

二)数据收集

以下是一些常见的数据收集方式:

1.专业游戏分析网站

例如游戏官网、、游侠网、3DM。这类网站的资料准确度较高,不过大部分的网站更多是在介绍游戏怎么玩,对于更底层的数据会少一些。

2. 玩家论坛发帖

融入玩家群也是一个很好的办法,玩家会自发收集/制作一些游戏资料整理。这类信息大部分会有很多数据细节,不过准确度较低,需要进行数据甄别。这类数据建议多采用客观数据,而不是主观观点。

3. 逆向代码(反编译代码)

这种手段可能现在并不是特别常见,主要是大家对于游戏代码的加密意识越来越强。这样的数据获取是最准确的,不过需要有一些程序相关的知识积累,需要读懂代码。

这个也同时提醒大家,信息加密很重要!!!

4. 同行交流

这里不做扩展,希望大家在注意行业道德准则的基础上与同行进行交流。

三)分析数据规律

分析数据的规律大部分是基于日常设计的积累。这里介绍几个我熟悉的隐藏规则设计。

以国产RPG游戏为例

1.战斗公式的设计

战斗公式大家都知道有两类,一种是减法公式,一种是乘法(除法)公式。

减法公式大部分都源于《石器时代》、《传奇》类游戏的设计思路;乘法公式大部分都是由《魔兽世界》公式简化而来。

早几年由于卡牌游戏的盛行,比较流行乘法公式,从《神仙道》的战斗公式从减法改成乘法后,一直到14年《刀塔传奇》开始的卡牌时代,行业都更倾向用乘法公式,试图通过乘法公式带来更平滑的数值体验。

2. 系统模块数值占比关系

大部分的游戏的装备模块(包含宝石镶嵌、装备洗炼)在系统模块中的占比都比较大。主要是由于在进行模块切分的时候,装备属于最基础的功能,并且随着等级成长装备会有明显的数值变化,定义为玩家的必需品,所以往往养成重心都会围绕装备进行扩展。

3. 单模块养成节奏设计

单模块的养成模块,成长节奏都是分段的。根据目标不同,可以拆成三段:

第一段是前期。主要是因为照顾新手引导体验。游戏至少第一天的内容需要精确地控制成长节奏,所以这部分的养成节奏都是手动调的,往往都是线性成长,并且性价比极高。

第二段是中期。这部分设计更多是根据养成预期时间做的设计。这个阶段没有明确的时间段划分,主要是对比后期来说,可能是从新手阶段第二天到第一个月,也可能是更长的时间。不同的养成预期养成时间也会存在一些差异,一般会采用线性或者是幂次公式。

第三段是后期。这部分主要是为了进行一下设计上的调优。这个后期可能更多是指稳定运营期的阶段。这个阶段的特点在于,养成的性价比很低,并且升级时间延长,主要也是因为大部分公式采用的都是非线性的设计,到后期就会存在明显的升级瓶颈,或者是有的时候因为程序问题(数值越界)很难进行更高的提升。

所以进行分段,主要是为了把养成时间优化到合理的时间范围内。

四)提出猜想

提出猜想可能就是比较玄学的事情了,这部分主要还是根据经验去提出合理解释。

这里主要说一下猜不出来的时候要怎么办。

有的时候,我们并没有在数据里找到有效规律,这个时候就需要对内容进行判断。当然这个判断首先要发生在保证数据准确性的情况下。

例如,当我们收集了100条数据:

- 如果只有1条数据不符合规律,那可以考虑把这个数据记录成异常数据;

- 如果有20条数据都不符合规律,那就要看数据是不是分类别的,它们在某些指定条件下,可能是满足要求的;

- 如果设计思路明明看起来一样,但还是有数据不符合规律,那么可能就是猜错了;

如果判断之后,还有数据猜不出来规律,那可能是这两类问题了:

- 第一种,就是数据支撑不够,需要更多的数据辅助。

- 第二种,就是自身的知识储备不够。

这个时候就需要根据数值重要程度,判断是否需要进行知识补充了。如果对于并不是必须了解的内容,我们可以允许部分内容拆解不出来数值逻辑。

五)根据数据验证猜想

验证猜想是否符合规律,最有办法就是带入法:抽取收集到确定准确的数据,带入到公式里面,看是否可以得到预期结论。

这个时候需要注意的点就是要注意养成节奏的分段。有的时候发现公式不对,可能只是因为带入的数据位置不对。

六)拆解的应用

游戏拆解之后,我们希望可以学习到相应知识。我们拆解游戏主要有以下两种应用:

第一种,学习设计思路。例如我们想要做一个类似的模块,要怎么设计体验和节奏,这个时候我们就可以学习优秀的游戏都是如何做的。

第二种,学习模块定位。学习系统模块和模块之间,是如何构建关联;学习模块之间的差异化都是如何形成。

总结

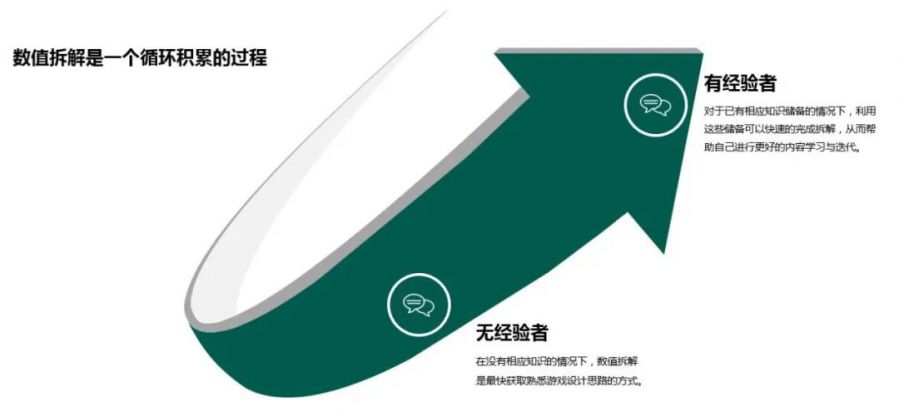

在我看来,数值拆解是一个循环积累的过程。

在没有相应知识的情况下,数值拆解是最快了解游戏设计思路的方法。因为数据的规律可以展示游戏设计的一些思路。

在已有相应知识储备的情况下,利用这些储备可以快速完成拆解过程,从而帮助自己进行更好的学习与迭代。

以上就是我拆解游戏数值的流程,以及平时在工作中总结的经验与方法,请大家多多指教!如果大家有什么好的数值研究方法和案例,也请在评论区留言,期待和大家多多交流。

接下来想跟大家具体聊一聊游戏的战斗数值。什么是游戏战斗?数值策划在游戏战斗设计中的工作是什么?有哪些设计技巧和方法?

第一部分:数值在战斗设计中的工作

一. 什么是战斗?

首先,让我们先对游戏战斗建立一个统一的认知。

百度上面对战斗的定义主要是两个:

- 敌对双方进行武装冲突

- 泛指斗争战斗性

在游戏中,战斗的含义被延伸,分为广义上的游戏战斗和狭义上的游戏战斗。

1. 广义上的游戏战斗

广义上的游戏战斗主要是指玩法机制,存在胜利条件的机制都是战斗,比如《马里奥网球Ace》、麻将、《2048》这样的游戏,我们都认为这些游戏有战斗。

《马里奥网球Ace》,胜利条件就是打出一个对方接不到的球;麻将的胜利条件是胡牌;《2048》的胜利条件的就是不死。

2. 狭义上的游戏战斗

狭义上的游戏战斗是指战斗过程,敌我双方会造成伤害的游戏类型,比如《炉石传说》,《塞尔达传说:荒野之息》,这些游戏都有狭义上的战斗。

《炉石传说》的战斗过程就是卡牌之间的对撞,对撞过程中,一方血量<另一方攻击力则存活。

《塞尔达传说:荒野之息》的战斗过程就是林克与怪兽对抗,通过不断地攻击直至另一方死亡,则战斗结束。

接下来我们要探讨的战斗,主要是指狭义上的战斗。

二. 狭义上的战斗主要包含哪些内容?

战斗内容主要包含两部分:不能操作的和我能选择的。

1. 不能操作的

不能操作的,主要是指在游戏中被动接收的信息,例如美术风格、玩法机制、声音反馈。

以一款MOBA游戏为例,它的美术风格是这个游戏世界观所决定的,包括场景地图、角色的形象设计、英雄技能释放的特效;玩法机制是5V5多人对抗,设计中包括场景地图路线的设计、玩法胜利的目标、野怪和塔摆放的位置;声音反馈包括击杀的反馈效果、角色的配音。

这些都是游戏已有的内容,只要我们选择了游戏,我们就会接收到这些信息。

2. 我能选择的

我能选择的,往往是根据形式发展而制定的行动方针和斗争方法,我们叫作策略。

以一款卡牌对战游戏为例,这个游戏可以选择的策略有两部分:战前策略和战中策略。

战前策略由卡组的搭配以及卡牌的升级构成;战中策略则是根据实际情况给出合适的解法,也叫做破局。

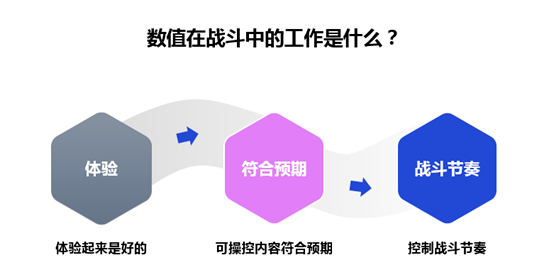

三. 数值在狭义的游戏战斗中的工作是什么?

1.数值在狭义战斗中的工作内容

策划主要是为游戏体验服务,数值也不例外。数值在战斗中的主要工作,也是为游戏体验服务,让玩家可操控的内容符合预期。主要的方式就是控制游戏中的战斗节奏。

2.什么是节奏?

节奏是用反复、对应等形式,把各种变化因素加以组织,构成前后连贯的有序整体。主要的特点就是周期性,有规律。

日常中的节奏,像是音乐的节拍,4/4拍、2/8拍;诗词的平仄声调,毛主席《长征》诗的第五、六两句:金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒,声调是平平|仄仄|平平|仄,仄仄|平平|仄仄|平。

3.游戏中的战斗节奏是什么决定的?

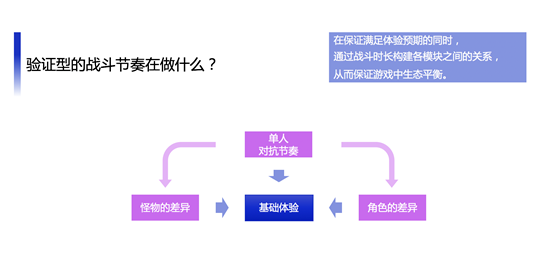

游戏中的战斗主要由核心玩法决定,可以分为验证型的战斗节奏和成长型的战斗节奏。

- 验证型的战斗主要用来验证玩家的当前实力,战斗节奏主要是指单人对抗的节奏。

- 成长型的战斗相对验证型的战斗,被赋予了更多玩法上的体验,在单人对抗的节奏基础上附加了局内成长,战斗节奏指整局对抗的节奏。

接下来我会对两种战斗节奏的设计进行具体阐述。

第二部分:验证型的战斗节奏

验证型的战斗节奏是什么?验证型的战斗节奏主要通过定义单人对抗的节奏,通过怪物差异以及角色的差异,来形成基础的游戏体验。

一. 战斗时长的设定

1. 什么是战斗时长?

以最简单的战斗节奏为例。

《小蜜蜂》是一款弹幕射击游戏,主要的玩法就是通过移动下方的的飞机击落上方的小蜜蜂,消灭所有的小蜜蜂就算胜利。

当然这个过程中其实还包含其他的玩法,但我们现在就以画面上这个最基础的玩法设定展开讨论。

这是一场简单的单人对抗,只需要关注多长时间打一次怪,怪物有多少血即可。在当前关卡中,共有46只怪,攻击频率是1秒/次,在操作全中的情况下,46秒就可以结束战斗。结束战斗的时间,就叫做战斗时长。

根据这样的规律我们可以得出一个公式:

战斗时长=有效生命/有效输出。

看起来,得到这个公式之后,我们就可以拥有不同的战斗时长了。如果游戏定义了有30个怪,那么战斗时长就会变成30s。但实际上,战斗时长并不是计算来的。

那战斗时长是怎么来的?战斗时长是根据预期定义出来的,也就是拍脑袋想出来的。

这场战斗并不是先确定了生命和输出,而是先确定了战斗时长,预计这场战斗要打多久,然后根据预期,确定生命和输出的关系。

但战斗时长也不是随便拍脑袋就能想出来的。定义的战斗时长也要为游戏内容服务,概括来说就是,预期的战斗时长要是合理的,所有设计应该是玩家可以达到的,并且体验下来是不枯燥的。

这个时候,我们就需要利用刚才的公式来进行辅助验证,评估设定的战斗时长是否合理了。

2. 战斗时长的设定要符合哪些规则?

输出的频率要符合人类接受范围。

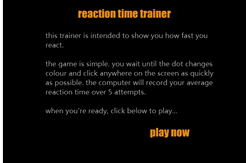

有一个人类的反应力测试,大家感兴趣可以搜一下,这个反应力测试主要就是测试你的反应时间。测试开始之后,屏幕上会出现一个红点,当红点变成黄色时,你点击按钮。红点变化成黄色后到你的点击的时间间隔,就是你的反应时间。

一般人的反应力时间大概是0.2-0.3秒时间,运动员的时间会更快一些,大概是0.1-0.2秒。

这个反应时间就意味着,如果反应时间比这个短,超过了这个反应力时间,这个预期只是理论可行,实际达不到。

为什么有些游戏我们认为很难,就是因为它们对反应速度的要求非常高,例如iwanna游戏系列,《血源诅咒》等等。

如果反应时间过长,人们就会觉得无聊或者着急,像是《疯狂动物城》中的闪电,我们之所以会觉得它非常慢,就是因为闪电的行为远远超过了正常的反应时间。

在游戏中也是一样,为什么我们在玩自走棋的时候,往往会觉得前几个回合的时间特别长?主要就是因为玩家的操作频率非常低。

像是《炉石传说》中的酒馆下棋,第一回合只需要进行1-3次操作,但是却有33秒的准备时间(第一回合时长是45秒,但是开头动画到招揽随从之后还剩下的可操作时间是33秒),一个操作需要11-33秒的时间来完成。

反应时间可以认为是一个下限,输出的频率只要高于这个时间就可以,战斗时长的上限与核心玩法有关。

什么叫时长设定与核心玩法有关?

具体战斗时长的设定还是与核心玩法有关,归根到底还是要看,游戏想要给玩家带来的是什么样的体验。

举例来说,我们经常会提到XX游戏的广告宣传说“一刀999”,这究竟是一种什么样的体验?

宣传“一刀999”主要是在说玩家很强。这样的体验怎么形成的?实际上强的表现主要体现在输出伤害高(数字大),可以快速地秒杀敌人,这就是在说战斗时间短。

魂系列游戏一直被标榜为硬核动作游戏,主要是因为这个游戏很难。那为什么玩家会有这样的游戏体验?

首先在打怪的时候,游戏要求非常快的反应速度,对玩家操作要求非常高。其次,战斗的容错率很低,玩家如果几次犯错,就会直接死亡。

针对这样的体验,对应的战斗时长设计就会偏长,因为战斗时长足够长,才可以体现出容错率低。

大家可以设想一个战斗时长低的场景,那就是玩家一出手怪物就被秒杀掉了,这绝对不是大家印象中的魂游戏。

3.定义战斗时长的作用

定义了这个战斗时长后,就确定了基础的战斗节奏,然后就确定了有效生命和有效输出之间的关系,衍生出的就是关卡难度和养成效果的关系。

也就是说,验证型的战斗的难度其实是算出来的。

当然,实际的战斗中并不是这么简单的,还会有许多变量,例如一个副本中怪物的种类还会存在差异,同时玩家还会有多种技能的释放。

这样看来,就会发现定义的战斗时长是一个非常理想化的概念。我们就算有了一个基础的战斗时长,因为对抗双方的变化,还会存在不同的战斗时长。

那定义战斗时长的作用是什么?其实定义战斗时长主要是用来制定一个依据,通过这个依据构建其他模块与基础战斗目标的关系,从而建立游戏中各模块之间的平衡,确保玩家选择的多样性。

在游戏中我们可以看到不同的怪、不同的技能,这种怪物之间和角色之间的数值差异究竟是多少?此类差异都是与基础战斗时长有关的。

二. 战斗时长和怪物的关系

1. 战斗时长和怪物有什么关系?

在《超级马里奥兄弟》里,踩小怪是1下,踩Boss要3下。那么这款游戏中基础战斗时长就是1,也就是踩1下就可以干掉小怪。

我们可以想象一下,假如基础战斗时长是3,那作为Boss还会踩3下么?本着Boss是比小怪要强的原则,Boss的战斗时长肯定要比小怪长。

所以说,基础的战斗时长是构建怪物之间差异的依据。

2. 如何制定怪物之间的差异?

那么如何制定怪物之间的差异?定义怪物之间的差异主要取决于两个方面:

- 怪物自身的定位。我们要做的是一个什么样的怪?包括这个怪物的外观、特征、近战还是远程、是小怪还是Boss?

- 与基础战斗时长之间的关系,也就是在体验上的差异。是希望体现这个怪很容易打?还是希望体现这个怪很强?

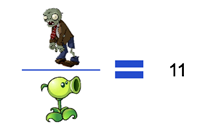

《植物大战僵尸》这个游戏大家应该都比较熟悉。这款游戏的核心玩法是通过种植物,阻止另一侧的僵尸穿过花园。

这款游戏的基础战斗时长是什么?可以看一下这个游戏的第一关,是豌豆射手打普通的僵尸,我们把这个定义为基础战斗时长。

豌豆射手打普通僵尸是11下,所以我们基础战斗时长就是11下。

游戏中还有另外一种僵尸是路障僵尸。在玩法中,豌豆射手要先打掉路障僵尸头上的路障,让路障僵尸变成普通僵尸,然后才能将其消灭。

那么豌豆射手打路障僵尸应该要多少下?

我们可以描述一下推导过程。

首先,我们知道了基础的战斗时长。根据之前的公式,我们知道,基础战斗时长=11下。

其次,我们知道路障僵尸的定位。路障僵尸实际上是由普通僵尸和一个路障组成。所以我们可以得出怪物之间的的一个关系,路障僵尸的血量=普通僵尸的血量+路障的血量。

所以,我们可以得出一个简单的结论,就是路障僵尸的战斗时长一定是比普通僵尸要长。那究竟时间是多少?这个就取决于期望路障这个特征要带来多少体验差异了。

如果我们希望路障仅仅是一个外观的表现,那么定义的战斗时长可能就会略高于11。

如果我们希望路障这个特征体验的效果相当于一个僵尸,那么多定义的战斗时长就会是11的一倍。

官方给出来的实际效果是路障僵尸要打19下。根据这个值我们也可以猜测,官方的设计意图更希望路障是一个僵尸的效果。

这款游戏其实做过几版数值调整,版本不同可能存在一些差异。一个版本中,豌豆射手和普通僵尸的基础战斗时长是10,豌豆射手与路障僵尸的战斗时长是20。为什么会有11下和19下的版本,可能是由于体验调整的原因。

所以定义了基础战斗时长之后,其实在后面的战斗时长可以认为是一个验证的标准。这样的战斗时长不一定要严格遵循设计规则,只要在整体上符合预期其实都是可以的。战斗时长主要是辅助验证游戏表现是否达到预期。

根据《植物大战僵尸》路障的设定,我们可以继续猜一下铁桶僵尸的设计。

游戏中铁桶僵尸是有三个形态的。初始带一个铁桶,被打中一定次数之后,铁桶会变形,再被打中一定次数之后,铁桶会掉落变成普通僵尸。

我们可以猜一下,豌豆射手打铁桶僵尸需要多少下?

3. 游戏不同难度下怪物之间的关系

我们在选择游戏的时候,通常会有一个难度的选择,简单/普通/困难,因为难度的差异,同一个怪物的战斗时长也会存在差异。

在做设计的时候,设计师预期玩家体验的是普通模式,然后根据玩家的差异,又通过加减战斗时长,形成了简单和困难模式。

三. 战斗时长和角色差异的关系

1. 什么是角色的差异?

任天堂在19年11月发布了《宝可梦剑》和《宝可梦盾》两张卡带,我们都知道,这其实是一款游戏,那这两个卡带的区别是什么?

官方列出来的区别主要包含三部分:

- 封面不同

- 剧情存在差异

- 专属宝可梦和神兽差异

这里面宝可梦的差异,主要是宝可梦的外观、数值和技能效果的差异,不同的宝可梦带来的体验也是不同的。这个宝可梦的差异就是角色差异。

2. 角色的差异是怎么来的?

再看一个例子。

《以撒的结合》是一款Roguelike游戏,玩家可以选择控制不同的角色通关。

初始角色以撒。这个角色的血量是3颗心,射速10,射程23.75,速度1,无初始主动技能。

还有一个角色叫做抹大拉。这个角色血量4颗心,射速10,射程23.75,速度0.85,初始主动技能美味的心。

还有一个角色叫做小恶魔,这个角色3颗心,射速31,射程17.75,速度1.25,无初始技能。

当我们说起第一个角色以撒的时候,大部分玩家应该都没有一个直观概念,并不知道这究竟意味着什么。

当说到抹大拉的时候,我们可能会觉得,这个角色貌似血厚了一些,移动速度慢了一些。

当说到小恶魔的时候,我们会觉得,这个角色射速慢了,速度快了一些。

其实在我们说抹大拉和小恶魔的时候,我们就是被锚定了。锚是谁?锚就是以撒。

而以撒、抹大拉、小恶魔的这些差异就是角色的差异。

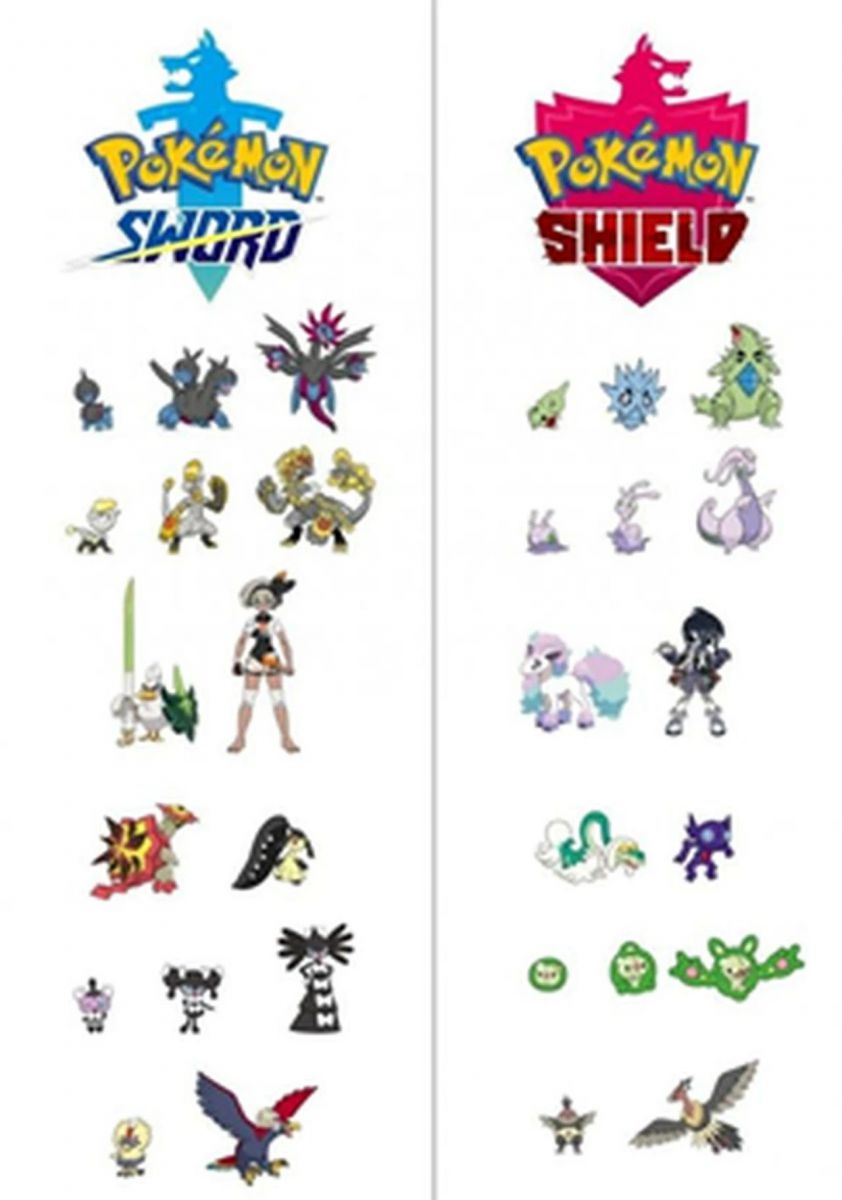

所以角色的差异是怎么来的?和怪物的差异比较类似,主要分为了一下两部分:

- 定位的差异

这个角色是输出向的还是生存向的?这就是定位的差异。如果角色的定位拥有明确的分工和配合,我们一般把这种定位叫作职业。

- 能力的差异

能力差异主要是指数值的差异;技能元素的差异,释放的是火球还是闪电;功能的定位差异,偏操作型的还是偏策略型的。

3. 战斗时长、标模、角色差异的关系

同时,这些差异其实都是通过与参照物对比得来,我们更倾向叫这种参照物为标模,也就是标准模型的简称。

我们最开始定义的基础战斗时长,指的就是标模的战斗时长。

4. 如何通过标模构建角色差异?

A. 标模的作用

标模的主要作用就是构建角色的能力倾向,用来衡量角色之间的能力关系。

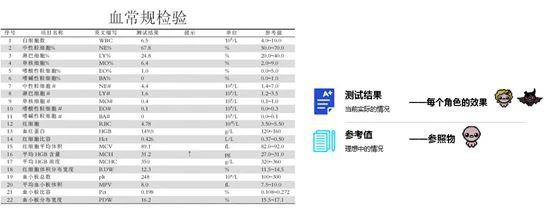

举一个日常的例子。如果大家去医院化验过血常规,应该会收到这样一份化验单,这个化验单主要包含化验项目、测试结果、参考值、测试结果和参考值的关系。如果测试结果不在参考值内,就会有一个提示。

在游戏中,每个角色实际的效果就是测试结果,这个值表示的是当前实际的情况,是结果。而参考值就是我们说的标模,它是理想中的情况,也就是我们希望角色是这样的情况。

当出现结果和标模不符的时候,我们就会认为是不符合预期的,有时候我们也会认为是不平衡的。

B. 如何通过标模建立角色之间的关系?

那又是如何制定这个参考范围的呢?

1)构建公式:

战斗能力=有效生命*有效输出

在角色平衡的基础上,我们预期所有角色的战斗能力都是接近的,然后控制有效生命和有效输出之间的关系。

大家可能还记得,之前我们说到了一个战斗时长,公式是:战斗时长=有效生命/有效输出。这里的有效生命和有效输出是一个概念。

所以,在确定有效生命和有效输出的时候,数值还是要符合战斗时长这个基础限制。

2)设定有效生命和有效输出

那有效生命和有效输出是怎么来的?主要是通过战斗公式和属性的选择,以及基础的技能循环来构建的关系。

C.如何选择战斗公式和属性?

选择合适的就可以,没有明确意义上的好坏,主要还是看,游戏要有什么样的体验。

在选择的时候主要有以下几点内容需要考虑:游戏类型、玩法机制,以及游戏的内容量和复杂度。

1)游戏选择属性和游戏类型有关

2)选择哪种战斗公式,与玩法机制想要表达的效果有关

战斗公式根据攻击和防御的关系,往往会分为减法公式和乘(除)法公式两种。

iOS2015年-2018年的畅销榜上,大概有12款游戏都荣登榜首,可以看到这些游戏有用的减法公式也有一部分用的是乘法公式。

3)选择多少属性与内容体验有关

属性和战斗公式一样,都是表示效果的方式。属性并不是越多就越好,如何选择属性和公式,都应该由目标游戏体验来决定。

四. 小结

所以,数值策划在验证型战斗中的工作是什么?

其实就是在保证满足游戏体验预期的同时,通过战斗时长构建各模块之间的关系,从而保证游戏中的生态平衡。

通过定义基础战斗时长,根据定位差异,设计出不同的怪物和角色,在关卡中让玩家形成了基础的游戏体验。

第三部分:成长型的战斗节奏

一. 成长型的战斗节奏

在介绍验证型的战斗节奏的时候,我把验证型的战斗节奏定义为构建基础战斗体验。

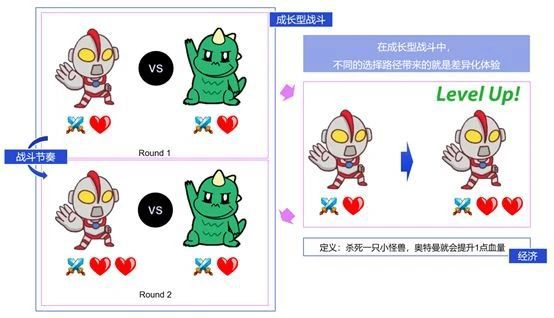

那么成长型的战斗节奏构建的就是战斗的差异化体验。

差异化体验是什么?即在游戏的过程中,不同玩家体验同一个关卡,或同一个玩家多次体验同一个关卡的时候,由于每次的选择不同,其获得的过程甚至结果,也会发生改变。

而差异化体验的来源,就是经济元素。

以奥特曼打小怪兽为例。

假如奥特曼是1点攻击1点血,小怪兽是1点攻击1点血,这个时候玩家只有两种选择。

选择①:打死小怪兽

选择②:被小怪兽打死

假如奥特曼是1点攻击2点血,小怪兽是1点攻击1点血。这个时候玩家就可以有多个选择。

选择①:打死小怪兽

选择②:被小怪兽打一下,然后打死小怪兽

选择③:被小怪兽打两下,被打死

假如这个时候,我们加入一个定义:只要奥特曼杀死一只小怪兽,奥特曼就会提升1点血量。也就是说奥特曼杀死小怪兽可以升级了。

这时候我们就把Round1和Round2建立成了一个线性的流程,奥特曼杀死了第一只小怪兽->升级了->奥特曼去打第二只小怪兽。

这个线性的流程叫做成长型战斗。

对奥特曼升级的定义,就是经济的作用。

对玩家来说,之前Round1和Round2的选择还是在的,这样不同的选择路径,带来的就是差异化的体验。

而Round1和Round2的关系,就是成长型战斗的战斗节奏。

是什么导致奥特曼的血量从1点变成了2点?这就是经济元素带来的效果。

所以如果要描述成长型战斗节奏,我们就要了解就是成长型战斗中的经济。

不过在聊经济之前,我们还需要了解一下都有哪些玩法算是成长型战斗。

二. 什么样的玩法算是成长型战斗?

1. 成长型战斗的特征

什么样的玩法算是成长型战斗?最简单的评估标准就是:有成长感的玩法都算是成长型战斗。

典型的玩法:Roguelike、MOBA、自走棋类 —— 这些都属于成长型的战斗。

成长型战斗有两个特征:

- 在游戏过程中存在能力的增长;

- 并且这种增长对下一局游戏无影响。

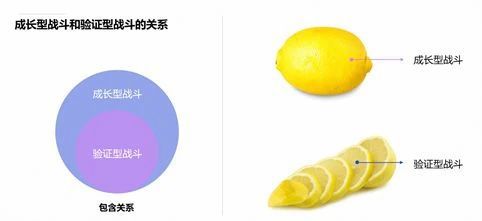

2. 成长型战斗和验证型战斗的关系

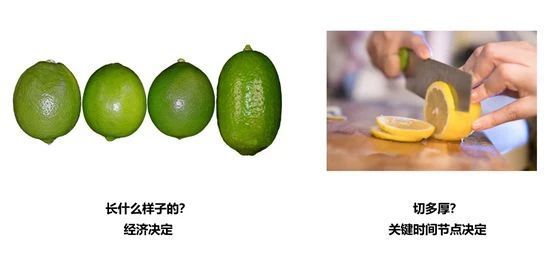

成长型战斗和验证型战斗其实是一个包含的关系。如果说成长型战斗是一颗柠檬,那把柠檬切成多片,每一片都是验证型战斗。

而成长型的战斗节奏呢,因为每一次切的柠檬片的薄厚不同,所以验证型战斗的结果也会不同。

那么对于一个成长型战斗来说,成长后的样子,是由经济决定的。而有多少个验证型战斗,也就是柠檬要切多厚,是由关键时间节点来决定的。

三. 成长型战斗中的经济元素

1. 哪些可以算是经济?

经济是指价值的创造、转化与实现,人们生产、流通、分配,以及消费一切物质精神资料的总称。

游戏中的经济,主要指各个系统模块的循环关系,主要包含物品的生产、积累、交易、消费。换句话说,就是物品的获取、成长、交易、消耗。

物品的获取、成长、消耗都是有关联的,获取、消耗主要的目的是为了成长。这是成长型战斗中成长的必要因素。

MOBA游戏内的金币通常来源于几种行为:击杀小兵、野怪、敌方英雄、摧毁敌方建筑,以及自然增长。金币的消耗途径主要是购买装备和消耗道具。

这样做的目的是什么?提升自身能力(数值),这就是成长。

交易可以算是附加的行为,通过行为帮助改变物品的获取速度。交易最简单的概念,就是买卖双方对有价物品及服务进行互通有无的行为。

物品的获取途径和消耗只是过程,根据游戏玩法的不同,设计也会存在差异,这里不再赘述。

接下来我会重点介绍一下成长形式,也就是成长型战斗成长感的来源。

2. 成长型战斗成长感的来源

成长型战斗的成长感来源主要有两个方式:道具成长和经验成长。

1) 道具成长

道具我们都知道的,在游戏中获得一件装备,一瓶药水,我们都叫做这件物品是一个道具。最简单的就是打开任意一款游戏的背包,可以放在背包里面的物品,我们都叫作道具。

道具成长是什么?道具成长指,在使用道具后带来的能力(数值)增长。

为什么要说是能力,而不直接说是数值?这是因为有一些效果可能是不带数值的,必须在特定情况下才会触发。

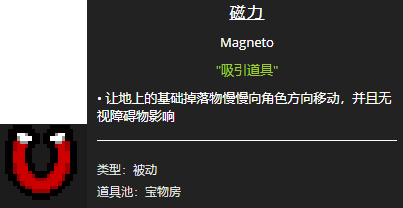

《以撒的结合》里就有这样的一个道具,叫做“磁力”,效果是让地上的基础掉落物慢慢向角色方向移动,并且无视障碍物影响。

如果获得了这个道具,是不是有用的?有用的,它会一定程度上降低物品的获取难度。

是不是数值增长?我觉得不是。

所以我更倾向于说道具成长带来的是能力的增长,而不单指数值的增长。

道具成长的特点在于,在装配/使用之后,效果是实时反馈的,这个道具是好还是不好,立马就可以看得到。

在文章第二部分,我介绍过《以撒的结合》这款游戏,现在我们继续用它举例。

《以撒的结合》是一款经典的Rougelike游戏。游戏过程中,角色可以装备道具,提升能力,其中有一种道具需要主动释放,我们也可以称它为主动技能。这类主动释放的道具在界面的左上角,同时只能装配一个。

如上图所示,目前角色装配的主动道具叫做“虚空”。刚才